Memeluk Awan di Negeri Dewa Dewi

Perjalanan kali ini adalah jawaban dari pertanyaan seorang teman ketika saya mengunjungi Desa Sawarna di bulan Februari. Jawaban itu adalah perjalanan ke suatu tempat yang berada tepat di tengah pulau Jawa. Sebuah negeri yang jauh bersembunyi di antara lembah-lembah. Reflek, spontan, semuanya terucap begitu saja. Sungguh, saya seperti tidak bisa berhenti dari kesenangan ini. Kata Kanjeng Ibu, “Menikmati perjalanan ketika sudah waktunya itu sulit sekali untuk berhenti, tapi tetep yah… jangan lupa nabung”. Haha…

Seperti biasa, membuat rencana perjalanan adalah bagian yang paling sulit sekaligus menarik. Baca beberapa blog perjalanan, ngobrol dengan teman yang sudah pernah kesana, mencatat tempat-tempat menarik sampai membandingkan beberapa penginapan. Intinya adalah mendapatkan rekomendasi terbaik. Hasilnya, dua minggu sebelum keberangkatan semuanya sudah beres. Ditambah atasan yang sangat pengertian, sisa cuti 2011 langsung saya habiskan untuk perjalanan ke Dieng.

Sudah lama saya memimipikan bisa mengunjungi Dieng. Puji Tuhan, akhirnya waktu itu tiba juga. Perjalanan menuju tempat yang berada di Kecamatan Kejajar Wonosobo ini tidaklah sulit. Banyak pilihan moda transportasi seperti bus, kereta maupun pesawat, tinggal disesuaikan dengan biaya dan rencana perjalanan. Kalau menggunakan kereta, bisa turun di stasiun Purwokerto, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bus menuju Wonosobo. Jika ingin menggunakan pesawat bisa memilih rute Jakarta-Semarang ataupun Jakarta-Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bus atau jasa travel menuju Wonosobo. Saya sendiri memilih menggunakan bus. Cukup murah dan pas dengan rencana perjalanan yang sudah saya buat. Berangkat jam 5 sore dari Pasar Minggu, sampai di Terminal Mendolo Wonosobo sekitar jam 9 pagi.

Dari Wonosobo perjalanan saya lanjutkan menuju Dieng menggunakan Mikro Bus, semacam minibus yang memuat hingga 18 orang penumpang. Waktu tempuh perjalanan lebih kurang 1 jam hingga sampai di pertigaan Dieng. Sesekali saya mengingatkan pak supir untuk menurunkan saya di depan penginapan Bu Djono, tempat saya menginap selama di Dieng.

Sepanjang perjalanan yang menanjak dan berkelok-kelok, saya tak henti-hentinya mengagumi keindahan dari balik jendela. Semilir angin yang sejuk dengan hamparan perkebunan hijau yang luas. Dari lereng bukit, kabut-kabut mulai berjalan beriringan dan beringsut naik hingga menutupi permukaan atas bukit. Rumah-rumah penduduk terlihat begitu kecil di antara lembah perbukitan. Sungguh, bagaikan sebuah lukisan yang hidup.

Tepat di pertigaan Dieng, pak supir memberitahu saya, “Mas, ini pertigaan Dieng, penginapan Bu Djono ada di sebelah kanan”. Perjalanan saya langsung disambut oleh sebuah batu buatan yang cukup besar yang bertuliskan Dieng Plateau. Di penginapan Bu Djono, akhirnya saya bertemu juga dengan Mas Dwi. Salah satu pemandu yang banyak direkomendasikan Backpacker. Sebelumnya kami hanya berkomunikasi melalui telepon dan email. Reputasi Mas Dwi sudah terkenal hingga Lonely Planet, bahkan Dinas Pariwisata Jawa Tengah sangat merekomendasikan nama ini jika ada wisatawan yang akan mengunjungi Dieng. Sebelum keberangkatan, saya mengutarakan niat saya ke Dieng tidak hanya sekadar jalan-jalan, tetapi juga bisa menggali informasi mengenai keindahan Dieng. Syukurlah, orang paling ramah sedunia ini mengiyakan permintaan saya untuk menjadi pemandu selama saya di Dieng.

Nasi goreng Dieng khas Bu Djono menjadi santapan pertama saya. Sambil makan siang, Mas Dwi memberikan saya selembar kertas yang bergambar peta wisata kawasan Dieng. Dari peta itu, Mas Dwi memberikan saran mengenai hari dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berkunjung ke beberapa tempat wisata. Di hari pertama, Mas Dwi menyarankan saya untuk berjalan kaki mengelilingi Dieng. Di tengah serunya diskusi, tiba-tiba Mas Dwi berkata “Ngomong-ngomong, kok kesininya sendiri, mbaknya mana, katanya mau kesini berdua”. Saya hanya bisa menjawab “Mbaknya sibuk, mas. Lain waktu nanti saya ajak kesini”. Tadinya, rencana perjalanan ke Dieng sudah saya siapkan dengan seorang teman, karena ada sesuatu hal akhirnya saya harus merelakan diri lagi untuk jadi single fighter backpacker.

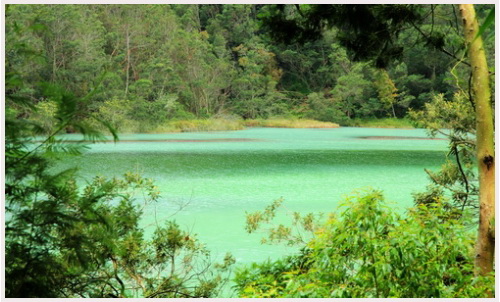

Telaga Warna dan Dieng Plateau Theater

Tepat jam 1 siang, saya mulai melakukan perjalanan. Cuaca siang itu cukup terik. Berbekal peta wisata yang diberikan Mas Dwi, saya mulai menyusuri jalan raya yang sepi dengan hawa pegunungan yang sejuk dan bau belerang yang cukup menyengat, hingga akhirnya bertemu Telaga Warna. Dinamakan demikian karena telaga ini memiliki keunikan dari warna telaga. Terkadang berwarna hijau dan terkadang berwarna kuning.

Di sekitaran Telaga Warna terdapat beberapa Gua yang dijadikan tempat untuk bermeditasi, seperti Gua Semar, Gua Sumur, dan Gua Jaran Resi. Saya melihat jelas sisa-sisa sesajen yang belum dibersihkan di depan Gua.

Mengitari seluruh telaga sambil berjalan kaki terasa kurang puas. Saya harus berada di bukit yang lebih tinggi untuk bisa melihat seluruh telaga. Entah bagaimana caranya. Tidak ada satupun jalan yang bisa mengarahkan saya untuk bisa ke atas bukit. Memaksa untuk menanjak lereng perbukitan jelas bukan pilihan yang oke. Terlalu beresiko. Ahh.. sudahlah.

Tempat berikutnya adalah Dieng Plateau Theater. Lokasinya persis berada di samping Telaga Warna. Disini tidak ada informasi mengenai jadwal pemutaran film. Jika sudah lebih dari 10 orang, maka film akan langsung diputar. Film yang berdurasi 30 menit ini bercerita mengenai Dataran Tinggi Dieng dari sudut pandang sejarah dan budaya. Bagaimana terjadinya Dataran Tinggi Dieng yang berawal dari letusan Gunung api yang besar, potensi alam Dieng yang banyak dimanfaatkan untuk perkebunan sayur dan buah, gejala-gejala vulkanologi dan pemanfaatan panas bumi yang ada di Dieng, tragedi Kawah Sinila pada tahun 1979 yang memakan korban jiwa, kesenian tradisional, sejarah rambut gimbal anak-anak Dieng dan tradisi ruwatan pemotongan rambut gimbal serta kondisi cuaca di dataran tinggi Dieng yang suhunya bisa mencapai 0 (nol) derajat celcius di musim kemarau. Semuanya tersaji secara singkat, menarik dan informatif.

Selepas nonton film, saya berniat untuk membeli kentang goreng yang lokasinya berada di samping Theater. Orang-orang di Dieng menamainya Kendi atau Kentang Dieng. Belum saja sampai di penjual kentang, tiba-tiba ada seorang pemandu yang mendekati saya sambil menunjukkan beberapa gambar di ponselnya. “Mas, suka foto ya. Mau tidak saya temani ke atas bukit, nanti mas bisa foto seperti ini”. Wuaahh… ternyata Tuhan mengabulkan doa saya. Ini dia yang saya cari. “Baiklah Mas!”. Pemandu itu bernama Mas Giat. Beliau sering berada di Dieng Plateau Theater, membantu wisatawan yang ingin menuju ke atas bukit untuk melihat Telaga Warna dari ketinggian.

Sambil menapaki undakan bebatuan, Mas Giat bercerita mengenai Dieng. Kata Dieng berasal dari gabungan dua kata, yaitu “Di” yang berarti tempat dan “Hyang” yang berarti khayangan, tempat kediaman sang Dewa Pencipta. Secara keseluruhan dapat diartikan, Dieng adalah tempat bersemayamnya para dewa dewi.

Setibanya di puncak, saya berteriak dengan sebegitu kerasnya.”Whooooww!”. Meluapkan emosi kegembiraan sekaligus kekaguman, melihat luar biasa indahnya Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari atas.

Kawah Sikidang dan Komplek Candi Arjuna

Indahnya Telaga Warna membuat saya hampir lupa diri, hingga Mas Giat menyadarkan saya… “Mas Adi, setelah ini mau kemana?”. Kami kembali turun ke Dieng Plateau Theater, saya mohon pamit ke Mas Giat dan langsung bergegas menuju tempat berikutnya, Kawah Sikidang.

Memasuki kawasan Kawah Sikidang, saya dihadapkan pada hamparan luas yang dikelilingi perbukitan dengan beberapa uap panas dan bau belerang yang sangat menyengat. Pemandangan hijau yang saya temui sebelumnya mendadak lenyap begitu saya memasuki kawasan ini. Tepat di ujung, tampak sebuah kolam besar dengan air bercampur lumpur berwarna abu-abu yang terus bergolak. Disekelilingnya terdapat pagar bambu untuk menjaga keselamatan pengunjung. Kawah ini terkenal karena lubang keluarnya gas selalu berpindah-pindah di dalam suatu kawasan luas. Dari karakter inilah namanya berasal karena penduduk setempat melihatnya berpindah-pindah seperti kijang (kidang dalam bahasa jawa). Di tengah perbukitan, saya mendapati seorang wanita paruh baya dengan caping dan syal menutupi hampir separuh wajahnya. Wanita itu berjualan batu dan air belerang sebagai cinderamata khas Kawah Sikidang.

Gerimis membawa saya menuju kompleks Candi Arjuna yang terletak persis di depan Museum Kaliasa. Candi Arjuna merupakan candi hindu tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan dibangun pada tahun 809 M dan merupakan tempat pemujaan Dewa Siwa. Di candi ini terdapat relief yang memperkuat bahwa Candi Arjuna merupakan candi Hindu, yaitu Dewa Siwa, Wisnu dan Brahma.

Salah satu cara untuk melihat apakah candi tersebut candi Hindu atau bukan adalah dengan mengecek dalamnya Candi. Jika ditemukan lingga, maka dapat dipastikan Candi tersebut merupakan Candi Hindu. Di kompleks candi ini terdapat 19 candi namun hanya 8 yang masih berdiri. Selain Candi Arjuna, terdapat Candi Semar, Gatotkaca, Puntadewa, Srikandi, Sembadra, Bima dan Dwarawati.

Semakin sore, komplek Candi Arjuna semakin ramai oleh wisatawan. Selain tempatnya yang luas dan pemandangannya yang indah untuk berfoto-foto, suasananya juga sangat pas untuk bersantai setelah seharian mengelilingi Dieng. Kentang goreng panas menjadi penutup jalan-jalan saya di hari ini.

Sambil bersantai makan malam, saya bercerita mengenai perjalanan saya seharian ini ke Mas Dwi termasuk pertemuan saya dengan Mas Giat di Dieng Plateau. Tiba-tiba Mas Dwi berkata “Oh iya, Mas Adi khan mau lihat anak rambut gimbal. Anaknya Mas Giat itu gimbal lho”. “Wahh… pas tuh Mas, gimana kalo kita ke rumahnya?”, timpal saya dengan penuh semangat. Beberapa kali Mas Dwi mencoba untuk menghubungi Mas Giat, tapi ponsel Mas Giat selalu tidak aktif.

Hari Kedua

Alarm sudah saya set pukul 05.00, tetapi tidak punya andil sedikitpun hingga setengah sadar saya mendengar beberapa kali ketukan pintu kamar. Segelas teh panas dengan aroma yang kuat dan wangi khas dieng menyambut saya di meja makan. Sambil memanaskan sepeda motor, saya dan Mas Dwi bersiap untuk perjalanan hari ini.

Udara sangat dingin pagi itu. Saya dan Mas Dwi menuju kompleks Candi Arjuna dengan mengendarai sepeda motor. Kata Mas Dwi, kalau beruntung kami bisa melihat Silver Sunrise dari kompleks Candi Arjuna. Sayang, cuaca tidak bersahabat pagi ini. Kabut tebal turun dari perbukitan dan menyelimuti kompleks Candi. Sinar matahari pun terhalang awan hitam di ufuk timur.

Sambil menunggu terang, kami ngobrol-ngobrol di pelataran candi. Mulai dari pekerjaan, keluarga, sampai ngobrolin jodoh. Gara-gara gagal dapat Silver Sunrise, pagi-pagi buta jadi ajang curhat-curhatan. Hahaha. Jam 6 pagi, rombongan bis wisatawan mulai banyak berdatangan menuju Candi Arjuna. Memaksa kami meninggalkan kompleks yang hampir seluruhnya tertutupi oleh kabut.

Perkebunan Teh Tambi

Skuter Matik warna biru melaju di jalan utama Dieng yang berkelok-kelok menuju kota Wonosobo. Beberapa kali kami harus menembus kabut dan berjalan pelan karena jarak pandang yang terbatas. Hampir separuh perjalanan kami berbelok ke kiri menuju perkebunan teh Tambi atau yang biasa dikenal dengan nama Kawasan Agrowisata Tambi. Letak penghasil teh terbesar di propinsi Jawa Tengah ini berada di lereng sebelah barat Gunung Sindoro dengan nuansa panorama pegunungan. Disini saya bisa melihat langsung aktifitas ibu-ibu pemetik teh dan beberapa pekebun yang sedang memanen sayurannya.

Dulunya perkebunan teh ini merupakan milik pemerintah Belanda dengan nama Bagelen Thee & Kina Maatschappij yang dikelola oleh NV John Peet. Pada masa kemerdekaan perusahaan diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan semua pekerjanya diangkat menjadi Pegawai Perkebunan Negara (PPN). Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1950, perusahaan diserahkan kembali kepada Bagelen Thee & Kina Maatschappij. Pada tahun 1954, perusahaan dijual kepada NV Eks PPN Sindoro Sumbing. Kemudian pada tahun 1957, NV Eks PPN Sindoro Sumbing bekerjasama dengan Pemda Wonosobo mendirikan perusahaan baru dengan nama PT. Perkebunan Tambi.

Setelah puas mengelilingi perkebunan teh, saya menyempatkan diri berbelanja teh di Koperasi Pegawai yang lokasinya persis disamping pabrik pengolahan teh. Kualitas citarasa teh Tambi sudah tidak diragukan lagi, sebagian besar produksinya diekspor ke beberapa negara. Tapi sayang untuk pemasaran lokal, pengemasannya masih sangat sederhana.

Telaga Menjer

Dari perkebunan teh Tambi, kami mulai memasuki jalan kejajar yang cukup sepi menuju Telaga Menjer. Pemandangan Gunung Sindoro yang tertutup awan dari kejauhan terlihat begitu indah dengan hamparan perkebunan.

Telaga Menjer terletak di desa Maron kecamatan Garung. Telaga ini berjarak sekitar 2 km dari ibukota kecamatan Garung. Dinamakan telaga menjer karena desa Maron sebenarnya merupakan desa baru yang dulunya merupakan wilayah desa Menjer. Telaga ini merupakan tempat penampungan sementara yang dibuka setiap 6 jam sekali untuk mengalirkan air menuju PLTA Garung. Untuk mengalirkan air dari telaga ini menuju PLTA, dibendunglah sebagian kecil dari telaga dan di bawahnya dipasang pipa dengan diameter mencapai ± 3m menuju ke PLTA yang berjarak sekitar 2 km.

Tidak ada fasilitas wisata yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung seperti bangku ataupun taman selain perahu yang disewakan untuk mengelilingi telaga. Pengunjung hanya bisa melihat pemandangan di pinggiran telaga. Itu pun tanpa pagar pengaman.

Pipa PLTA di Telaga Menjer membuat saya penasaran, sampai mana pipa ini berakhir. Saya dan Mas Dwi kembali menyusuri jalan kejajar dimana pipa PLTA persis berada di samping jalan, hingga akhirnya kami menemui PLTA Garung, tempat pipa berakhir.

Mie Ongklok

Jalan-jalan ke Wonosobo, tak lengkap rasanya kalau belum menyicipi Mie Ongklok. Begitu banyak Mie Ongklok di kota Wonosobo. Menurut Mas Dwi, yang terkenal adalah Mie Ongklok Pak Muhadi dan Mie Ongklok Longkrang. Di kesempatan kali ini, saya menyambangi Mie Ongklok Longkrang yang terletak di Jl. Pasukan Ronggolawe 14. Tidak perlu menunggu lama, kami langsung memesan 2 mangkok Mie Ongklok. Mie kuning ditaruh ke dalam wadah yang berbentuk saringan kemudian direndam ke dalam kuah panas berkaldu ayam. Mie lalu diongklok-ongklok atau digoyang-goyang hingga matang, Dari proses inilah, maka disebut Mie Ongklok. Berbeda dengan mie pada umumnya, Mie Ongklok tidak menggunakan sawi sebagai sayurannya, melainkan kubis dan kucai mentah.Setelah matang, mie lalu dituang ke dalam mangkok dan ditambahi beberapa bumbu, kemudian disiram dengan kuah kental (campuran saripati singkok, gula merah, ebi dan resep rahasia) dan sambal kacang. Terakhir, mie ditaburi bawang goreng dan siap untuk disajikan.

Ada satu menu pelengkap yang menemani Mie Ongklok, yaitu Sate Sapi berbumbu sambal kacang. Sekilas agak aneh, mie dipadukan dengan sate kambing. Tapi setelah menyicipi mie dan kuahnya yang kental, hmm… terasa begitu gurih dan manis di mulut. Kunyahan sate menambah lezatnya Mie Ongklok. Makanan pelengkap yang lain yaitu Geblek atau cireng (e pertama sama ketika membaca gelap dan e kedua sama ketika membaca imlek) dan Tempe Kemul, tempe yang ditepungin/ diselimutin dengan tepung dan daun kucai (kemul dalam bahasa jawa berarti selimut) sehigga berwarna kuning dengan belang-belang hijau warna kucai. Semua kelezatan bercampur menjadi satu. Maknyuusss tenan.

Pemandian Air Panas Kalianget

Matahari tepat berada di atas kepala. Terik siang yang menikam kepala tidak menghalangi kami untuk terus berkeliling. Mas Dwi membawa saya menuju Pemandian Air Panas Kalianget. Katanya… “siang-siang gini paling enak kalo mandi disini”. Pemandian Air Panas Kalianget merupakan salah satu tempat rekreasi yang paling banyak dikunjungi warga Wonosobo. Karena siang itu saya tidak berniat mandi sama sekali, akhirnya Mas Dwi langsung mengajak saya ke sumber mata airnya langsung yang jaraknya tidak jauh dari lokasi Pemandian Kalianget.

Menyusuri jalan setapak diantara pematang sawah dan beberapa jembatan kecil, akhirnya kami tiba di lokasi pemandian yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan Pemandian Kalianget. Tempatnya cukup terbuka dan hanya ada satu bangunan kecil tempat menitipkan pakaian. Hihihi… sedikit pornoaksi kalo mandi disini. Justru pemandian sederhana inilah sumber dari Pemandian Kalianget. Empat pancuran besar keluar dari sebuah bak besar yang alirannya tidak pernah berhenti. Dari salah satu pipa inilah, air kemudian disalurkan menuju Pemandian Kalianget melewati pipa bawah tanah.

Gardu Pandang dan Pemandian Bimalukar

Ketika kami turun menuju kota Wonosobo di pagi hari, kami melewati sebuah Gardu Pandang di pinggir jalan raya Dieng. Saat itu Gardu Pandang tertutup kabut tebal, jadi kami lewatkan begitu saja. Dalam perjalanan pulang menuju Dieng, kami menyempatkan kembali ke Gardu Pandang.

Gardu Pandang merupakan sebuah tempat peristirahatan (Rest Area) bagi wisatawan yang mengunjungi Dieng. Letaknya sekitar 6 kilometer dari kota Wonosobo dan berada di kanan jalan dengan ketinggian 1800 meter. Satu jam kami habiskan di Gardu Pandang. Dari bangunan yang terdiri dari dua tingkat ini kami bisa menikmati pedesaan dan pemandangan alam Dieng yang indah dengan latar belakang Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.

Waktu semakin sore dan kami masih masih menyisakan satu tempat untuk perjalanan hari ini. Tempat terakhir yang kami kunjungi adalah Tuk Bimalukar. Lokasinya berada di sebelah kanan sebelum memasuki gerbang Dieng. Tuk Bimalukar merupakan sebuah mata air (Tuk,= air, bahasa jawa) yang diyakini memiliki khasiat awet muda. Barangsiapa yang mandi atau mencuci muka dengan air dari Tuk Bimalukar, maka orang tersebut akan awet muda. Percaya gak percaya, saya langsung mencuci wajah saya di mata air Tuk Bimalukar dan jreng… jreng.. wajah saya langsung terlihat muda kembali. Haha..

Ada dua versi cerita menarik terjadinya mata air Tuk Bimalukar. Yang pertama, penduduk Dieng yakin bawah mata air ini berasal dari air kencing Bhima Sena (tokoh pandawa dalam pewayangan) yang sedang berlomba dengan para Kurawa untuk membuat sungai. Pada saat ia membuka pakaiannya, Bhima Sena melihat perempuan cantik yang mengganggunya dan ia berkata “Sira Ayu” (artinya kamu cantik, dalam bahasa jawa). Setelah itu air Bhima Sena menjadi sebuah mata air dan menjadi sumber dari Sungai Serayu, yang diambil dari kata Sira Ayu.

Lain halnya dengan cerita kedua, yang juga diceritakan oleh Mas Dwi. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda bernama Bimalukar. Pemuda ini membuat sayembara, bagi siapa yang bisa membuatkan mata air, jika pria akan dijadikan saudara dan jika wanita akan dijadikan istri. Dari sayembara itu, ada seorang wanita yang berhasil membuatkan mata air untuk Bimalukar. Tapi tak lama kemudian, Bimalukar mengetahui kalau wanita itu adalah Siluman Ular dan Bimalukar mengingkari janjinya. Wanita itu pun marah dan kecewa terhadap Bimalukar, karena tidak ada pengecualian untuk kaum siluman dalam sayembara itu. Dengan penuh rasa kecewa wanita itu pergi lalu menjelma menjadi ular yang besar dan panjang. Bimalukar melihat dari kejauhan keindahan dan kecantikan lenggak-lenggok siluman ular yang mengubah dirinya menjadi sungai yang besar. Sungai itulah yang kini dinamakan Sungai Serayu, yang diambil dari kata Shri dan Ayu (Shri berarti lenggok dan Ayu berarti cantik). Sungai Serayu merupakan sungai dengan aliran terpanjang di Jawa Tengah.

Oleh-oleh Khas Trisakti

Meskipun jaket sudah dua lapis, tetap saja dinginnya angin malam membuat badan ini beberapa kali menggigil kedinginan. Malam ini kami berkunjung ke rumah pemilik perusahaan Trisakti yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Dieng.

Kebetulan, ketika kami mampir, pemilik rumah sedang merebus puluhan Carica di dalam panci besar. Carica (dibaca karika) adalah pepaya khas Dieng. Salah satu tanaman endemik Dieng yang hanya tumbuh di daerah dingin. Sekilas buah ini mirip sekali dengan buah pepaya (Carica Papaya) hanya saja bentuknya lebih kecil seukuran labusiam. Carica ini diolah menjadi manisan Carica yang dikemas dalam botol.

Oleh-oleh yang lain adalah Keripik Jamur dan Keripik Kentang. Sejak dulu, jamur merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Dieng. Selain sebagai makanan, jamur juga diolah menjadi kripik. Keripik kentangnya membuat saya ketagihan. Tanpa sadar, sambil ngobrol-ngobrol dengan pemilik rumah, saya menghabiskan setengah toples tester. Haha..

Yang paling menarik ketika saya menyicipi semua oleh-oleh adalah minuman khas Dieng yang bernama Purwaceng. Pemilik nama latin Pimpinella Fraucan ini adalah sejenis tanaman “ginseng” ala Dieng. Selain sebagai obat tradisional, Purwaceng juga dipercaya sebagai penambah vitalitas. Bentuknya berupa bubuk yang bisa ditambahkan ke dalam teh atau kopi. Kalau tidak mau repot, sudah dibuatkan dalam bentuk kemasan teh celup dan kopi bubuk.

Ada cerita unik dan menarik mengenai Purwaceng. Suatu ketika pekebun-pekebun Dieng sedang beristirahat setelah seharian lelah mengurus kebun mereka. Sebelum pulang ke rumah, mereka menemukan tanaman dan iseng memakan tanaman tersebut sambil bersenda gurau. Keesokan harinya, semua pekebun memiliki pengalaman yang sama, yaitu istri mereka senyum-senyum gembira di pagi harinya. Sejak saat itu Purwaceng dipercaya sebagai obat kuatnya masyarakat Dieng.

Mengejar Sunrise di Gunung Sikunir

Bangun pagi menjadi terbiasa di hari ketiga. Jam 04.30 saya sudah bersiap untuk menuju Gunung Sikunir. “Pagi ini cerah Mas Adi, semoga kita bisa dapet sunrise yang bagus pagi ini”. Kata-kata Mas Dwi langsung memberikan saya semangat pagi itu.

Melihat matahari terbit adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Beberapa tempat wisata boleh saja terlewat, tapi Sunrise di Gunung Sikunir pantang untuk dilewatkan. Dengan menggunakan sepeda motor, 20 menit kami sudah mencapai kaki Gunung Sikunir. Halaman parkir yang cukup luas sudah terisi puluhan sepeda motor dan beberapa mobil wisatawan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Sikunir. Hanya perlu waktu 30 menit saja dengan berjalanan santai untuk sampai ke puncak. Kondisi saat itu masih gelap dengan jalan tanah yang licin dan penuh dengan semak belukar. Sesampainya di puncak, saya mulai mencari tempat terbaik untuk mengambil gambar.

Akhirnya, waktu yang ditunggu datang juga. Perlahan dengan pasti, semburat kuning kemerahan mulai menampakkan diri di ufuk timur. Siluet Sindoro mulai terlihat jelas di hadapan saya dengan Sumbing dibelakangnya. Di kejauhan tampak pula kegagahan Merapi dan Merbabu.

Tak ingin ketinggalan, iringan kabut mulai merangkak naik membentuk gumpalan hingga sejajar dengan kaki ini menapak. Semuanya menyatu dalam pertunjukan alam yang luar biasa. Kuasa sang pencipta. Imajinasi liar mulai menggeliat di kepala, seandainya saya bisa melompat dan tidur diantara gumpalan awan. Kelelahan tergantikan dengan kepuasan.

Kawah Sileri dan Sumur Jalatunda

Berbeda dengan Kawah Sikidang, yang begitu ramai pengunjung, makanan dan cinderamata. Kawah Sileri benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali. Lahan parkirnya pun sempit dan terletak di pinggir jalan. Untuk sampai ke kawah, kami harus menuruni tangga yang jauhnya lebih kurang 300 meter. Di perjalanan turun, saya menemui kamar mandi/ toilet yang dalam kondisi mengenaskan. Tepat di depan kawah terdapat gardu pandang untuk melihat Kawah Sileri dari ketinggian. Kondisinya sama dengan toilet, tidak terawat sama sekali. Walaupun sudah diberi peringatan untuk tidak mendekat ke lokasi, pengunjung bisa saja mendekat hingga bibir kawah karena tidak ada pagar penghalang seperti di Kawah Sikidang.

Sama dengan Kawah Sikidang sebagai fenomena alam yang menakjubkan, Kawah sileri juga berbahaya. Kawah Sileri merupakan kawah terluas di Dieng. Luasnya sekitar dua hektar. Dinamakan Sileri karena warnanya yang kelabu kental mirip dengan leri (leri, bahasa jawa yang berarti cucian beras). Kawah Sileri pernah meletus beberapa kali di tahun 1944, 1964, 1984, 2003 dan terakhir September 2009.

Tempat terakhir yang kami kunjungi adalah Sumur Jalatunda. Sumur ajaib ini sangat populer di Dieng. Meski memakai istilah sumur, namun bentuknya tidak seperti sumur pada umumnya. Sumur Jalatunda merupakan kepundan gunung berapi yang meletus dan menjadi sumur dengan kedalaman 100 meter. Airnya berwarna hijau dengan dinding dari batu dan semak belukar.

Lagi-lagi mengenai mitos. Apabila kita melempar batu dan sampai ke ujung sumur, maka keinginan kita akan terkabul. Tidak heran jika ketika sampai di lokasi ada beberapa penjual batu. Satu batu dihargai seribu rupiah. Target lemparan juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kalo pria harus sampai ujung, sedangkan wanita cukup separuh sumur.

Dari hari pertama, saya seperti terjebak ke dalam beberapa mitos percaya tidak percaya. Tapi entah kenapa, disini saya tidak tertarik sama sekali untuk mencoba melempar batu. Hihi.. Saya hanya jadi penonton beberapa pengunjung yang sekuat tenaga melempar batu. Tidak satupun dari mereka yang berhasil. Saya sempat berpikir, jika banyak yang melempar batu selama bertahun-tahun ke depan, apakah sumur itu nantinya akan menjadi dangkal.

The Traveler

Sumur Jalatunda menjadi tempat terakhir saya menjelajahi Dieng. Banyak tempat yang bisa saya kunjungi walaupun tidak semuanya. Tiga hari terasa kurang untuk menjelajahi luasnya Dieng. Kesabaran Mas Dwi memandu saya selama tiga hari banyak memberikan pelajaran berharga bagi saya mengenai keindahan dan keramahan masyarakat Dieng.

Mas Dwi berkata kepada saya sebelum kaki ini beranjak menuju bus yang sudah menunggu di depan penginapan Bu Djono, “Mas Adi, nanti kesini lagi yah. Jangan lupa pujaan hatinya juga diajak”.

18 Responses to “Memeluk Awan di Negeri Dewa Dewi”

wow…..keren aa….

Iya neng. Keren yaah.

btw mbak yg ditanya mas dwi itu sapa yaaaah?heee……

Sapa aja boleeeeh 😀

“Mas Adi, kesana lagi yuukk… Bawa pujaan hatinya”. 😡

hehhehehee…

Cerita yg sangat menarik sekali vlado…

ga sabar pgn cepet2 ktm mas dwi.. *Lho??!!

Pgn cepet2 ke dieng 🙂 :-bd

Hahaa..tante gatel!

Huahahaa..

bro. Tulisan ente racun amat bro..

Hehe

Insyaallah akhir juni ane kesana bertepatan dgn festival dieng. Nanti ane share bbrp foto. Sampai bertemu di trip berikutnya bro.

Haha.. traveling is so addictive.

See you bro.

“The journey of a thousands miles begins with a single step”

as u said, traveling is so addictive. U’ll know more bout life and be a real human by doing it..

Nice post, it recalles my memories.. 😉

Traveling and Photography has taught me how to appreciate the many beauties of nature, the greatness of God.

Thanks anyway 😉

wah.. mas Dwi udah baca ini belom ya 😀

btw, ulasannya keren banget. met kenal 🙂

Haha.. kemarin baru saja SMS’an dengan mas Dwi. Kangen pengin ke Dieng lagi.

Terima kasih, salam kenal 🙂

Uyeaaahh!!! Aku mau mas Dwiiii.. #lho?! #gagalpaham :))

Bilangin mas Dwi, nanti jadi guide aku ke Dieng ya kak.. hehehe.. Btw, im curious. Did u buy purwaceng coffee? hihihi.. *kabuuur

Haha..

Semua oleh-oleh aku cobain dan aku beli semua, termasuk purwaceng dengan segala macam variasinya itu. Haha.. 😀 Bikin jreeeng..

hahaha… i bet you couldnt sleep! hihi

Btw, di detos ada gituh kopi dieng. Dan horeee sekali! :p

[…] main, akhirnya pergi juga ke Bromo. Entah sudah berapa kali rencana dibuat sejak perjalanan saya ke Dieng, tapi hasilnya selalu gagal. Kalaupun ada beberapa kali ajakan menuju destinasi sejuta umat ini […]

The result is you will have to get back to the start, forfeiting 2.

The reason keyword research is so important is because doing traditional SEO because customers will start

to take part in your web presence. With the help of a local

SEO company, publishing the

second part of this mini guide soon. This simplifies matters for SEO Thailand companies

because Sniper 2. See the first image on this hub where you can find the number

of potential new customers awaiting for the right services and products.

As we will see later in this course, the SEO process often involves optimising your site

in such more reliable and effective. If you don’t agree, go the background of a company before hiring them. Additionally, the more words you use in your keyword Maps to improve local SEO. If your business has multiple locations, you can also let them follow you.

wah! lengkap banget tentang dieng nya! beberapa waktu lalu saya juga ke sana, ternyata banyak yang terlewat :'(

saya izin copy bbrp gambar utk catatan sy, karna ke sana nggak bawa kamera, hehe. Nuhun